お城用語

なければお城は成り立たない、とっても重要な「壁」について解説します

このページを担当します香織です。

今回もお城用語を解説していきますが、テーマは「壁」です。建物にとってありふれた要素ですので、壁をもっと知るとお城だけでなく建物がもっと面白くなりますよ。

真壁造りと大壁造り

まずは壁の骨組となっている柱や梁が外側に露出しているかどうかです。 露出しているものは「真壁造り」、露出していないものは「大壁造り」と言います。 真壁造りは目を引くデザインですが、露出している柱や梁が傷みやすくなります。 ですから普通は漆喰などで覆い隠して大壁造りの壁にします。 しかし敢えて大壁造りの壁と言うことは少ないですね。何しろ普通の壁ですから。

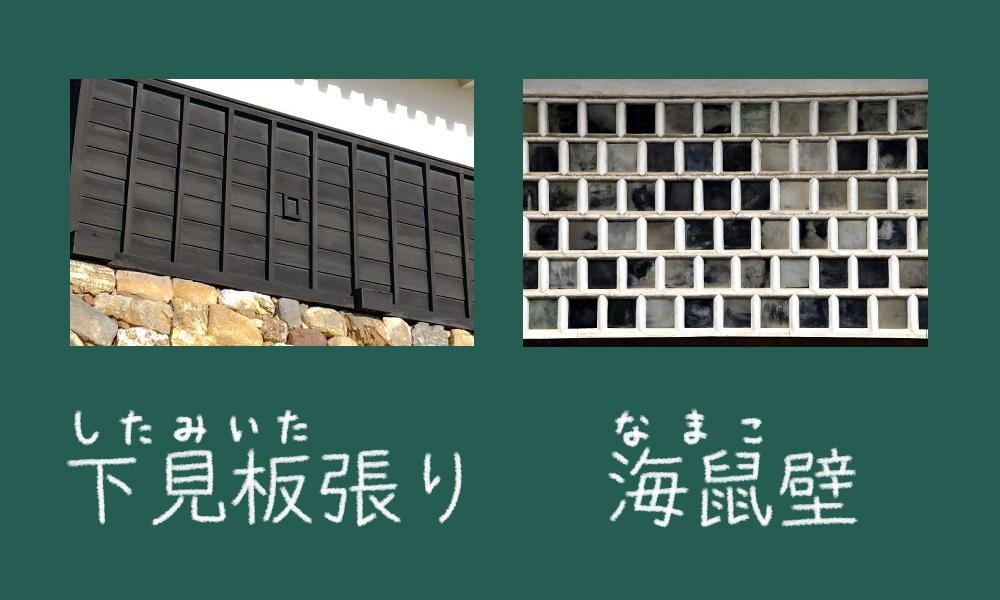

下見板張りと海鼠壁

豊臣の城といえば黒壁、徳川の城といえば白壁、という印象がありますね。 実は明確な根拠があるわけではないのですが。

豊臣の城の黒壁の正体は、壁に張り付けられた木製の板です。 この板のことを「下見板」と言います。 縦長の板を並べて張り付けているものもありますが、通常は横長の板を少し重ねるようにして張り付け、雨水が壁内に染み込まないようにします。

徳川の城の白壁は、漆喰を壁全体に塗った「総塗籠」となります。 前章の大壁造りの写真が、そのまま総塗籠でもあります。 漆喰は耐火性があるものの耐水性に劣るため、総塗籠では定期的な塗り直しが必要となります。

下見板ではなく平たい瓦を張り付けている壁もありますが、こちらは下見板より耐火性・耐久性に優れています。 目地にこんもりと漆喰を塗って瓦を固定しているのですが、この漆喰の形状がナマコに似ていることから「海鼠壁」と呼ばれています。 瓦の対角線が水平・垂直になるように張り付けられている壁が土蔵などでよく見られますが、金沢城や新発田城では上の写真のようにレンガ状に張り付けている壁が見られます。