天守を説明しているといろいろ出てくる用語を、ちょっと頑張って解説します

このページを担当します香織です。

お城用語を解説するこのコーナーですが、「天守」をテーマにする今回は、一歩踏み込んだちょっと難しめの内容となっています。ひょっとして初心者にわかりにくいかもと心配ですが、とにかく始めていきましょう。

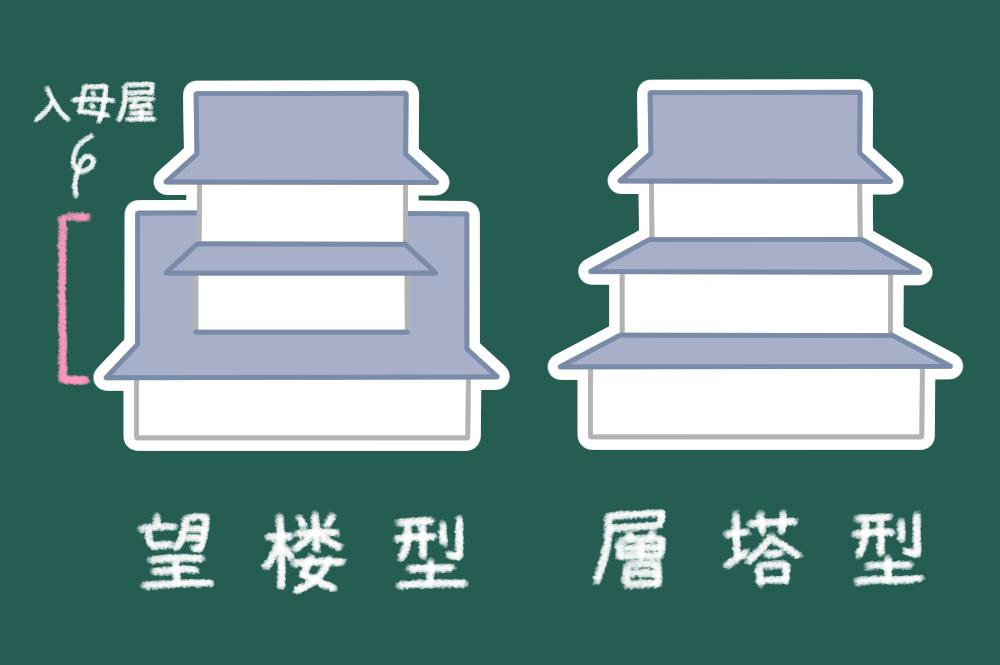

望楼型と層塔型

お城の本を読んでいると、「望楼型」「層塔型」という言葉をよく見かけます。 これらは城郭建築の形態を示す言葉で、両者の違いはズバリ最上部以外に入母屋破風があるかどうかです。 あれば望楼型、なければ層塔型です。 入母屋破風については、「破風」のお城用語ページで詳しく解説していますので、そちらをご確認ください。

望楼型の方が古いと思われがちですが、決してそうではありません。 層塔型は望楼型以前からあるオーソドックスな形態です。 ただし初期の建造技術で、天守のような高層物を層塔型で建てるのは、かなりの困難が伴うことでした。

そこで低い櫓の入母屋屋根に物見台(望楼)を乗せるという、ちょっと特殊な方法が考え出されたのです。 層塔型の櫓を土台にして、その上に層塔型の櫓を付け足している、と言い換えることもできます。 この望楼型という形態なら、構造は複雑になるのですが、今までの技術の延長で建物を高くすることができたわけです。

揺れに負けない通し柱

城郭内で最も背の高い天守は、城郭内で最も地震の被害を受けやすい建造物でもありました。 1598年の慶長地震では、伏見城の5重天守の上段が転げ落ちて、豊臣秀吉が命からがら逃げ出したというエピソードが残っています。

地震大国の日本では、すべての建造物において地震対策が不可欠です。

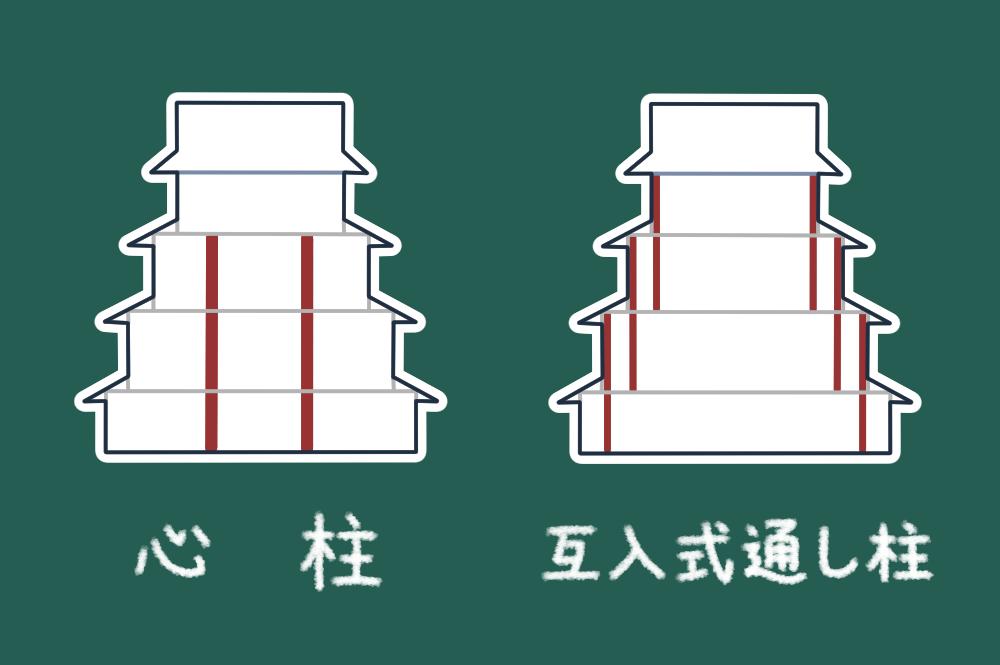

複数階をまたいで建物を支える柱「通し柱」を用いれば、階ごとに柱を分けるよりも耐震性が上がります。 ただし地震の揺れに対して、柱により大きな負荷が掛かりますので、より頑丈な、つまりはより太い柱材が求められます。

五重塔に用いられる、建物の上から下までを貫く「心柱」も一種の通し柱です。 心柱が用いられている天守としては姫路城が有名ですね。 しかし天守のような巨大建造物の心柱として耐えられるような巨木など、そう見つかるものではありません。

そこで編み出された革新的なアイデアが「互入式通し柱」です。

2階分の通し柱を、1階~2階、2階~3階、3階~4階、と階が重なるように配してゆくのです。 この構法なら、心柱よりも簡単に柱材を調達でき、心柱よりも簡単に地震に強い高層天守を建てられます。

また石垣の積み上げ技術の進歩によって、天守台の平面を正確な四角形にすることが可能となり、それが互入式通し柱と合わさって層塔型天守を飛躍的に発展させました。

望楼型=古式、層塔型=新式、という認識が広まったのも、このような経緯からです。

四つの基本形

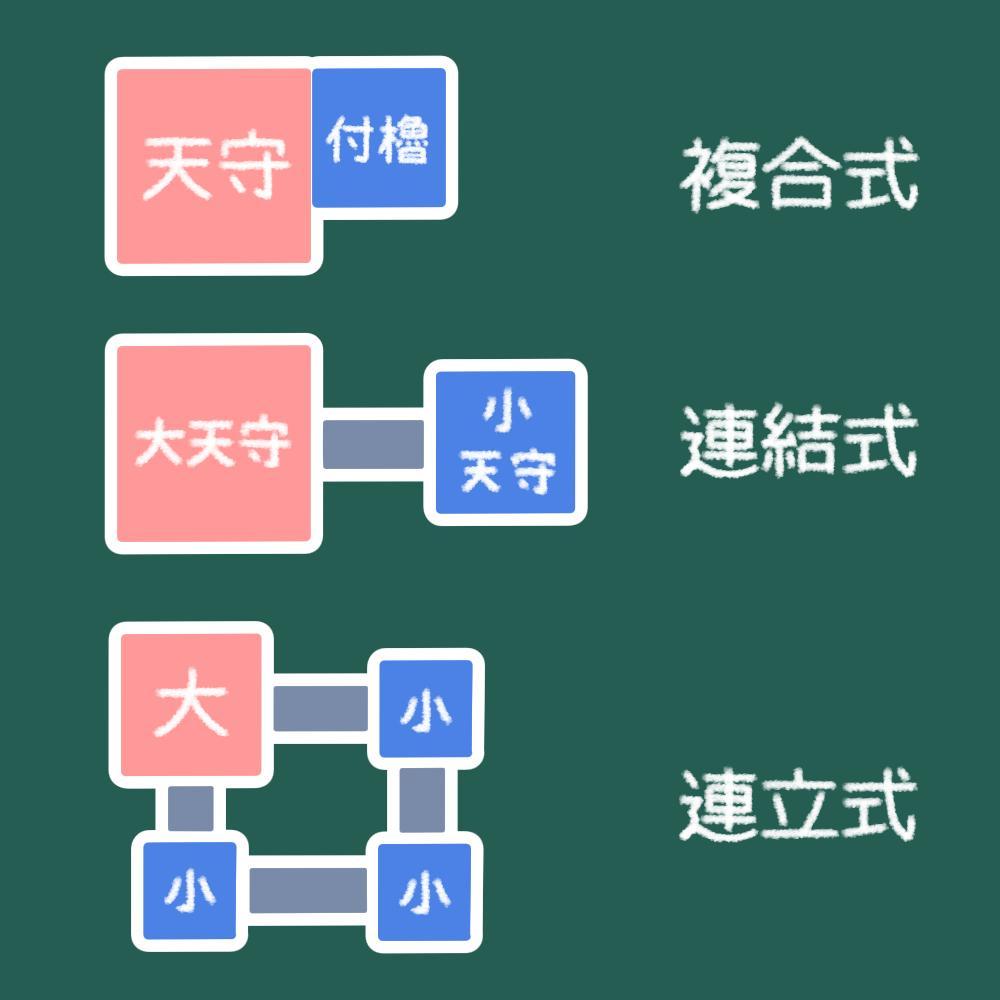

天守と直近の櫓との位置関係で、四つの基本形に分類されています。

まずは櫓とつながっておらず、単体で存在している天守は「独立式」と呼ばれています。 上図にはありませんが、載せる必要もないでしょう。 攻城戦の可能性がほとんどなくなった江戸時代に生まれた形です。

「複合式」は天守に櫓が直接付いている形です。 この櫓は、付櫓と呼ばれます。

「連結式」は天守と櫓が、渡り廊下などを介してつながっている形です。 大抵はこの櫓が小天守と呼ばれ、天守が大天守と呼ばれます。

「連立式」は天守と3つの櫓が、渡り廊下などを介して四角状につながっている形です。 大抵は3つの櫓が小天守と呼ばれ、天守が大天守と呼ばれます。 大天守と小天守に囲まれた空間が形成されますので、ここに敵兵を引き込んでからの集中攻撃が可能です。

要塞としての防御性は、独立式<複合式<連結式<連立式、となります。

いかがだったでしょうか。3章目以外は天守以外の建造物にも通じる部分がありますので、今回の解説で少しでも城郭への理解につながれば、と思っています。