城エッセイ

その昔、世界古城博覧会ってのが彦根であったこと、覚えている人いる?

1980年後半から1990年初めにかけて、博覧会ブームというものがあった。 日本各地で様々な博覧会がボコボコと現れ、そこにお金がジャブジャブと注ぎこまれた。 当時は好景気真っ只中、世論にブームを批判するような雰囲気もなく、繁栄に浮かれていた国民も無邪気に博覧会を楽しんでいた。

ブームの先駆けとなったのは、1985年の国際科学技術博覧会(通称は科学万博)だろう。

それこそ超のつく盛況ぶりで、連日入場ゲート前にできる途轍もなく長い行列がよくテレビに取り上げられた。 大阪のワガママ少年だった僕も科学万博が観たくて、遂には会場の筑波まで兄と一緒に大旅行を敢行した。 そして無防備にも、チケットが安くなるというだけの理由で、現地で知り合った赤の他人のオジサンと家族の振りをして入場し、そのオジサンと万博を満喫した。 そのオジサンに悪意がなくて良かった、と今になってつくづくと思う。

一日では回り切れないほど広大な会場に、テクノロジーを具現化したような斬新なデザインのパビリオンが無数に建ち並んでいた。 そして各パビリオンの展示内容も、スゲェ、という言葉しか出てこないほどの質の高さだった。

それはポジティブな部分のみ抽出して美化した未来像だったのだが、まだ子供だった僕達兄弟は確実に訪れる本物の未来だと錯覚し、興奮し、熱狂した。 そして会場を後にする頃には、人間の知性や科学に対する漠然とした希望を抱くようになっていた。

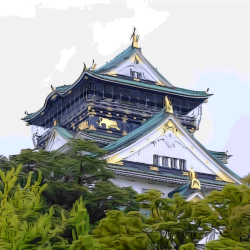

科学万博は、1970年の大阪万博と共に、大成功した万博として歴史に刻まれることになった。

それから二年後の1987年、滋賀県彦根市で世界古城博覧会なるものが開催された。 城マニアの僕は当然ながらときめいた。 科学万博のせいで、博覧会に良いイメージしか抱いていなかったので、城と博覧会の最強コラボで面白くならないわけがない、と短絡的に確信してしまった。 しかも彦根は日帰りで往復できる距離。これで行かないわけがない。 またも兄と一緒に出掛けた。

結論を記してしまえば、世界古城博覧会はおそろしくつまらなかった。 科学万博と比べることすらおこがましいほどの規模の小ささ、少ないパビリオン、パッとしない展示内容。 博覧会の目玉は世界各地の名城から集めたお宝だったらしいが、僕はまったく覚えていない。 その代わりによく覚えているのは、エッシャーの絵画だった。

エッシャー? そう、あのだまし絵で有名な画家だ。 エッシャーと城との間に何の関係が? それは僕にもわからない。

とにかく、世界古城博覧会には、なぜかエッシャーの絵画が多数展示されていた。

確かにエッシャーの絵画はユニークだが、エッシャーの絵画だけで何時間も潰せるわけがないし、そもそもエッシャーの絵画のために彦根まで来たわけではない。 エッシャーの絵画にも飽きてきた頃合で、僕達兄弟はさっさと博覧会場を後にして、近くの彦根城に登った。 そうしなければ、この小旅行が無意味なものになってしまうし、そもそも城マニアが彦根を訪れて彦根城を無視することなどできない。

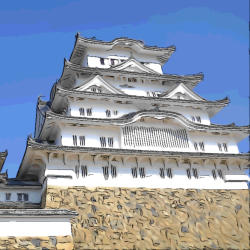

国宝の彦根城天守閣は小振りながらも派手だ。 入母屋、唐、切妻など様々な破風が大胆かつ過剰に取りつけられている。 その複雑な外観は古城博覧会のどの展示物よりも見応えがあった。

城郭内の建造物には別の城から移築してきたという伝承があるものが多い。 例えば天秤櫓は長浜城から、西の丸三重櫓は小谷城から、太鼓門櫓は佐和山城から。さらには天守閣まで大津城から移築してきたという話まである。 飽くまで伝承なので真偽はわからないが、もし本当だとすれば、彦根城こそが様々な城の建造物を集めた古城博覧会だったのではないか。

日本経済の成長がバブル崩壊によってブレーキがかかると、博覧会ブームは終わりを迎えた。 1995年に大阪で開催された花博や、2005年に愛知で開催された愛・地球博など、その後も大規模な国際博覧会が開催されはしたが、1994年の世界都市博覧会の中止に象徴されるように、中小規模の地方博覧会は激減した。 巨額の浪費を伴う博覧会には、不景気に苦しむ国民の厳しい目が向けられるようになった。

博覧会とは結局、楽しくも儚い夏祭りと同じだったかもしれない。 終ってしまえば、線香花火のような弱々しい思い出が残るだけ。 科学万博と古城博覧会が、偽りの未来像とエッシャーの絵画が、僕の人生にどのような影響を与えたというのか。 間違いなく、今後どのような博覧会が現れようとも、僕の心は決して躍らないだろう。