城エッセイ

内藤先生の功績のひとつ、安土城復元天守閣ですが、正直好きになれません

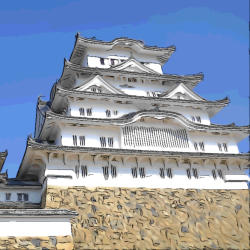

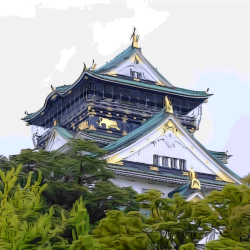

城マニアになったばかりの頃の僕にとって重要だったのは、大阪城の時もそうだったように、100パーセント天守のカッコ良さだった。

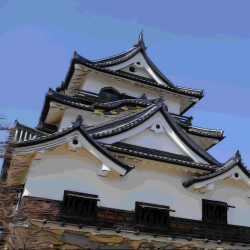

特に入母屋式の屋根や破風が、フェチと言っても良いくらい大好きで、その内入母屋屋根の民家が城に見えてしまい興奮を覚えるようになった。

そんな少年だった僕に、城には他にも魅力がたくさんあるんだよ、ということを教えてくれた本がある。 約40年前に購入した「小学館入門百科シリーズ85 城なんでも入門」という490円の本だ。 実はオッサンになった今でも愛読しており、間違いなく人生の中で最も多く読み返している本だ。 カラー写真はすっかり色あせ、ページの縁は黄ばみ、かびのような古書独特の臭いを放っているが、ページの欠落も破れもなく、バリバリの現役だ。 挿絵からして子供向けの本なのだが、内容はかなり本格的で、大人の知識欲にも十分応えてくれる。

この本の著者は内藤昌という方だ。 誰? という人がほとんどだと思うので簡単な略歴を紹介しておこう。 1932年生まれの建築史家で、名古屋工業大学教授、東京工業大学教授、愛知産業大学学長を歴任、2012年に80歳でお亡くなりになっている。 大学の学長まで登りつめた凄い方なので、クソ庶民の僕には何の縁もないのだが、ここからは先生という敬称を付けることにする。

「城なんでも入門」の表紙を開けると、安土城天守閣の絵がいきなり目に飛び込んでくる。 そう、内藤先生は安土城復元の第一人者といっても良い人なのだ。

この本を買う以前に、僕は安土城天守閣の絵を見たことがある。 1983年のNHK大河ドラマ『徳川家康』の中で、つなぎのカットとしてちょこちょこと登場していた。 ただしかなりいい加減なタッチだったので、それでイメージを掴めるわけもなく、大して印象に残っていなかった。

安土城が織田信長によって築かれ、本能寺の変後に焼失したことを、城マニアでなくても知っている人は多いだろう。 安土城天守閣この世に存在していたのは、1579年から1582年の、たった3年間だけ。しかも焼失から400年以上が経っている。 そのような幻の城を正確に復元することなど、はっきりいって、できるわけがない。 現代人が抱く安土城天守閣のイメージが、大河ドラマのカット絵のようなあやふやな感じでしかなくても、本来は当然だったはずだ。

しかし実際はそうではない。 僕達は安土城天守閣のイメージを、ある程度鮮明に共有できている。 それは内藤先生を始めとする専門家の地道な調査と研究がもたらしたものだ。 飽くまで推測べースの復元なので専門家によって細かい部分は違ってくるが、全体的な構造はほぼ一致している。 そのおかげで僕達は、戦国時代にあった本物と比べても、少なくとも八割くらいは合っているのだろう、という信頼をもって安土城をイメージすることができるようになった。

さて、その安土城天守閣の形状だが、あまりに奇抜だ。 日本史上初の天守閣だったらしいが、それにしても他の城とはかけ離れすぎている。 まず、なぜ天守台を不等辺八角形にしたのだろうか。 クレージーな天守台のせいで、建物の形状も複雑極まりないものになってしまって、どの部分が何階なのかもよくわからない。 五階が正八角形なのに六階が正方形? もうお手上げだ。

僕は安土城天守閣に秩序を見出すことができなかった。 屋根や破風をゴチャゴチャと付けて、まとまりがないようにしか見えなかった。 天守閣の形に拘ってきたが故に、その形が受け入れられなかった。 大好きな入母屋屋根もあるが、ただあればいいというものではない。 幻の城だった安土城の姿を、非常に高いクオリティーで復元してくれた内藤先生には大変申し訳ないのだが、どうしても好きになれなかった。 オッサンになった今でも、それは変わっていない。

学研の付録で兄が大阪城天守閣の模型を手にした二年後、僕は安土城天守閣の模型を手にした。 正直なところ、せめて名古屋城や江戸城にしてくれたら、と何度学研を恨めしく思ったことか。